Статьи:

Женское счастье

С этим и связано, если хорошо приглядеться, присущее мужчине того времени искушение проститутку спасти, которое нашло выражение во многих романах. Если даже проститутка потеряна для целомудрия в предельно физическом смысле этого слова, то ее душевные достоинства все же каким-то образом могут остаться в сохранности. Другими словами, в ней все равно есть какой-то драгоценный объект, который мужчина в своей маскулинной гордыне тщится вырвать из грязи и очистить, чтобы потом через возвращение женщине этого очищенного объекта завладеть ей полностью. Мы знаем, в каком виде этот объект предстает на аналитическом уровне. То, что мужчина ищет в проститутке, это разумеется не замаранная чистота и не бывшая девственность, которую можно отмыть от скверны. Мужчина, независимо от того, что он с женщиной намеревается сделать, ищет в ней фаллос другого мужчины. В этом смысле такого рода отношение к проститутке неслучайно толкуется аналитиками как содержащее в себе нечто гомосексуальное. Но в любом случае это ничему не препятствует. Если подобное отношение имеет место, то не возвращает ли нас это к тому, что выше было названо castimonia? Женщина может быть лишена castitas, но та душевная чистота, которая может принадлежать как мужчине, так и женщине (особенно это касается молодых мальчиков-эфебов), остается при ней. По существу, как ни странно, если рассуждать диалектически, в проституции есть нечто приближающее к женской сути не как развратной, а как неприкасаемой. Как бы проститутку ни марали, какие бы пальцы ее не касались, как вскрикивает в одном из романов Золя молодой герой, «я сумею это преодолеть!», «мы сможем быть вместе», «она много блуждала, но она не потеряна полностью».

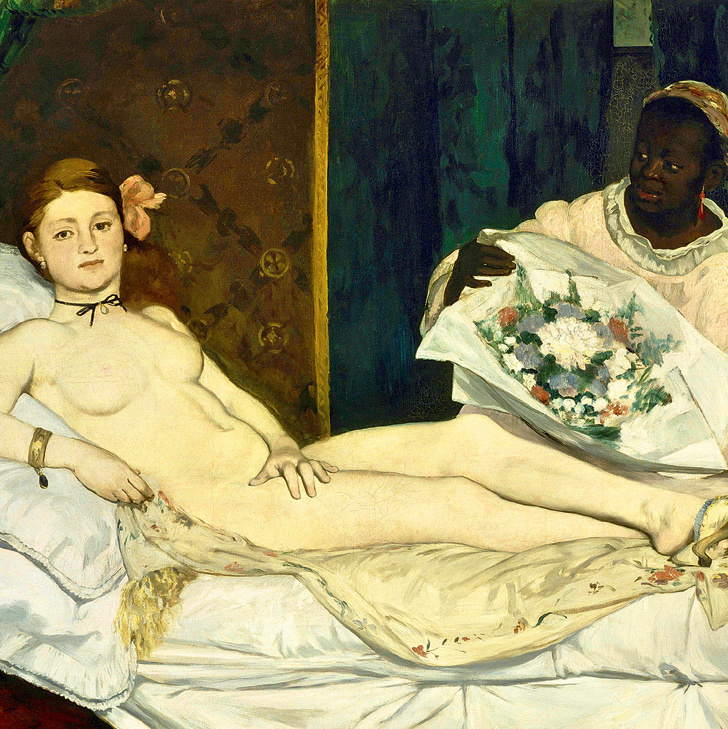

«Олимпия». Эдуард Мане. 1863

Именно через измерение этого «не полностью», этой самой chastity мы и можем максимально близко подойти к тому, что фигурирует в качестве бессознательной подкладки «женского счастья». Очевидно, что сегодня, если мы говорим о феномене проституции, то в какой-то степени обязаны делать продиктованные феминистским подходом к делу оговорки. В частности некоторые феминистки настаивают на том, что проституция это труд («такая работа») — и потому необходимо относится к этому как к любой профессиональной деятельности. Речь в таком случае идет о квалификации, о системе допуска, контроля, защиты прав трудящихся и потребителей и тому подобных успокоительных вещах. Есть и противоположное женское мнение, согласно которому проституция требует немедленного излечения в виде жесточайшей криминализации, которая ударила бы не по проститутке, а именно по мужчине, совершающему покупку. Все это возвращает нас к отдельным средневековым практикам, где идеал мужской чистоты здесь возвращается в крайне жестоком виде, потому что криминализация пользующегося услугами проститутки мужчины по существу означает наказание, сопоставимое с кастрацией. Но все эти вещи, какими бы существенными для современного обсуждения проблемы они ни были, затмевает от нас то, что всякая попытка женщину от этого смысла падшести, когда она теряет castitos, очистить, все попытки, совершаемые правозащитными движениями, заявить о том, что женщина представляет собой субъектность точно такого же типа, как и мужчина, что в женском наслаждении нет ничего, что обрекало бы ее на падение связанное с утратой этого самого целомудрия, уводят нас от того, что происходит в наслаждении женщины на уровне, где уже она способна извлечь наслаждение из мужчины. Речь идет не об извлечении наслаждения из его органа, которое мужской стороной традиционно преувеличивается, а женской — преуменьшается. Наслаждение извлекается здесь из чего-то такого в мужчине, что выступает с его стороны в виде лестного для женщины претерпеваемого им неудобства.

Именно в этом смысле Лакан говорит о «науке». Под наукой он понимает не только то, что под ней видит научность сциентистского образца, которая постоянно перекраивает и разрушает мир в его предпосланом единстве, но и науку университетскую, гуманитарную — в частности социологию. Не очевидно ли, что именно социология сделала так, что у нас возникает возможность не делать различия между мужским и женским способом обращения с наслаждением на уровне речи. Мужчины и женщины превращаются в то, что Лакан называет «людьми» — конечно, вслед за Хайдеггером. Многие видят в этом прогресс, поэтому необходимо, чтобы нас поняли правильно: психоаналитик не является консерватором в том смысле, в котором консерватизм бичуется тем же феминизмом и связанной с ним правозащитной деятельностью. Тем не менее есть области, в которых психоанализ не может с феминизмом и вообще с активизмом, требующим равной оценки положения женщины, согласиться. Речь идет не о равных правах, а о чем-то таком, что касается именно анализа. Как только мы начинаем анализировать женского Субъекта, как только он сам начинает раскрывать некоторые свои секреты, как обнаруживается, что сколько бы нас не убеждали, что различие приписано образом насильственным, обкрадывающим, на уровне сексуальных отношений, оно все же есть.

Разумеется, из этого необязательно делать широкие выводы, которые несомненно делали в эпоху того же Мопассана, лишая на их основании женщин избирательных прав и связывавших это лишение с правом женщины отдаваться пресловутому «женскому счастью». Как верно заметила Вирджиния Вульф, то же избирательное право было у женщины украдено именно в этой связи, поскольку обществу было что женщине предложить взамен. С любой прогрессивистской точки зрения здесь был предпринят незаконный обмен, обманная сделка. Тем не менее даже в этом положении — консервативном и потому нестерпимом для любого современного мыслящего субъекта — мы говорим, конечно, о мысли определенного рода — есть что-то отсылающее нас к определенного рода истине, о чем шла речь ранее.

Указывая на человека прогрессивного, придерживающегося общих демократических взглядов, которого мы сегодня называем «либералом», Лакан говорит, что истиной он совершенно не интересуется. Это вовсе не критика, потому что в истине самой по себе нет никакого толка. Указывая на это, Лакан намеревается подчеркнуть, что на стороне либерала вместо истины находится какое-то знание. Действительно, сам дискурс, S2, полностью в распоряжении прогрессивного субъекта, потому что именно он регулирует его отправление. Тем не менее на стороне консерватора как на стороне того, кого мы считаем сегодня субъектом безнадежно отсталым, закореневшем в шовинизме и прочих грехах, находится истина. Истиной она является, конечно, не в том смысле, в котором мы должны перед ней склоняться. Поклонение истине — дело философов. В анализе же под истиной мы понимаем проскочившую в речи тревогу по поводу наслаждения — тревогу, которая, как выражается Лакан, не обманывает субъекта, хотя и и не дает знать, на что именно он в своих поисках напал.

Все это в высшей степени справедливо для представителя реакционных взглядов.

Каким бы неприятным консервативный субъект не был, какими бы сексистскими не являлись его шутки в области пола, в его речах проскакивает что-то близкое аналитической клинике.

Разумеется пользоваться этим буквально не обязательно и еще меньше необходимо этому доверять. Но невозможно спорить с тем, что в области консервативных соображений о роли пола в жизни субъекта есть своя истина в том смысле, в котором рассмотрение положения женщины относительно наслаждения заставляет психоаналитиков фиксировать, что в области желание женщины им ясно не все. Анализ своими способами показывает, что это желание ставит женщину в ситуацию, в которой ей приходится обходиться с собственными средствами наслаждения иначе, чем это делает мужчина.

Именно это я назвал знанием на месте истины — то есть на том месте, где оно и находится в аналитической ситуации. Ситуацию эту консерватор естественно не воспроизводит. Тем не менее, за некоторые ее элементы он держится настолько прочно, что это невольно оказывает на происходящее некоторое влияние.

Здесь мы выходим к знанию иного типа, которое с знанием, доставшимся нам как бонус Просвещения, соприкасается лишь как слабое предупреждение. Тем не менее, знание это долгое время вольготно чувствовало себя в семье. Именно Мопассан фиксирует его как находящееся на излете своей власти в виде знания матерей, пытающихся решить деликатную задачу его сообщения дочерям, чтобы оно не превратилось в простое предупреждение о правильном поведении и не перестало быть знанием, касающимся вопроса реализации желания.

Об этом знании никто не может толково рассказать, оно звучит лишь как слабый шепот в спальнях, но именно поэтому оно является знанием не в университетском смысле. Перед нами не дискурс, а в своем роде ожидание того, что наслаждение каким-то образом сработает, выстрелит в нужное время. С одной стороны на этом базируются многие посылки, чрезвычайно раздражающие нынешних свободомыслящих женщин — например, уверенность, что демонстрация желания мужчины каким-то образом разбудит ответное желание и в женском субъекте. Сегодня за знанием такого рода видят лишь насилие, и только.

Тем не менее, именно это устаревшее со всех правозащитных точек зрения выстреливание наслаждения в нужном месте до сих пор одушевляет аналитическую процедуру. Именно оно является предметом знания в аналитической перспективе, в дискурсе аналитика. На срабатывании наслаждения в нем завязано столько вещей — достаточно вспомнить хотя бы перенос — что это срабатывание с полным правом можно считать для него конституирующим. Именно это Лакан называет знанием на месте истины, поскольку истина может касаться только наслаждения и его средств, потому что ничем другим в своем бытии субъект не закреплен и ничем в этом же бытии от других сущностей не отличен. Единственная сущность субъекта, его единственный, как сказали бы философы, Dasein, состоит в том, что он наслаждается, и наслаждается определенными способами. В отношении женского Dasein, как ни забавно это звучит в прибегании к хайдеггеровскому языку, приходится констатировать, что какие бы меры ни предпринимались правозащитниками, какого бы успеха равноправие ни достигало, в жизни женщины все равно существуют такие эпизоды, когда ее социальная идентичность мужскому субъекту улетучивается, испаряется как дым. Речь далеко не только о тех эпизодах, в которых неравенство все еще выступает зримо и выпукло — например, в виде пресловутого запрета на распоряжение телом и, в связи с ним, неравноценного доступа к медицинскому обслуживанию, о чем в последнее время то и дело заговоривают в связи с известными дискуссиями, поднятыми на уровень правительственной позиции в области демографии. Контрацепция, декрет, аборт, искусственное оплодотворение — все эти позиции, то сдаваясь активистами, то вновь отстаиваясь создают впечатление нахождения на основной сцене. Если не желание, то во всяком случае положение женщины то и дело прочитывается исключительно в заданных этими позициями координатах. Обратной стороной их, несомненно, является колебание, вызванное невозможностью решить, является ли оказание платных сексуальных услуг мужчинам равноправным трудом или продолжением рабства. Две эти стороны тщатся друг друга дополнить, и лишь удобное различие между законом и правом поддерживает их взаимное отчуждение.

Тем не менее, есть такие интимные эпизоды функционирования женского желания, где происходит сопряжение между доступом женского субъекта к наслаждению и тем, что ранее с мужских позиций называли «распутностью» как уступкой в широком смысле. Речь не обязательно о потере девственности из–за взаимодействия с гименом, но скорее о том, что мы можем вслед за римлянами назвать pudor, стыдливостью. Есть такого рода эпизоды в жизни женщины, когда она может поступиться стыдливостью, когда падение все же происходит, когда совершается уступка. Лакан формулирует это в XX семинаре в эпизоде, посвященном «Бесплодной Земле», где он разбирает стихотворную строфу в которой повествуется о женщине, уступившей мужчине в его домогательства, причем уступившей так, что совершенно непонятно, произошло с ней что-то или нет. В отличие от дискурса культуры изнасилования, который сегодня в ходу и указанием на который пользуется просвещенный субъект, чтобы убедить всех до какой степени женщина уязвима, Лакан обращает внимание на совершенно другую сторону женской уступки, показывая, что женщина способна уступить мужчине так, как будто ничего особенного не случилось. Это означает, что никто не может задним числом узнать, желала она этого или нет. Разумеется, момент этот крайне деликатный и реальному злоупотреблению тут всегда есть место, но Лакан требует от нас все же обратиться к месту, где в желании женщины наступает подлинная немая зона. В данном случае героиня уступает невзрачному юнцу, посетившему ее одиноким вечером после работы. Этот неопытный молодой человек, конечно, неспособен совершить никакого насилия, кроме, разве что насилия, выражающегося в попытках мужчины женщину разжалобить, показать ей, что его среднестатистических размеров желание из–за отказа может навсегда поникнуть. В любом случае этот мужчина ничего собой не представляет, но девушка-машинистка ему уступает и, когда он уходит, она продолжает прерванное занятие: возвращает на пластинку иглу грамофона, продолжая слушать что-то незатейливое и модное. Сексуальный акт в ее случае фигурирует исключительно как пропажа времени — не в том смысле, что она его таким образом убила. Речь идет в том числе и о том что мы не знаем, получила она наслаждение или нет. В ее случае речь идет не о наслаждении и, скорее, об уступке в том смысле, в котором о этом говорит Лакан, английский глагол to stoop, означающий в зависимости от контекста немалое количество действий. Это и привычная сутулость, и поступание принципами, и стремительное падение, но это может быть и уступкой в том смысле, в котором субъект, поступившись собой, не несет затем в своем символическом статусе никаких последствий. Именно здесь пролегает фундаментальное различие между мужским и женским положением в отношении инстанции символического. Если мужчине приходится чем-то поступиться, то это так или иначе оставляет на нем след. Именно для этого в определенный исторический период возникает понятие мужской чести и всего того, что сегодня нам кажется бессмысленным хламом, но лишь потому, что сегодня требование символического приобрело иные формы, вышедшие далеко за пределы тех классовых ограничений, маркером которых оно было ранее.

На территории мужской сексуации поступиться — означает нанести на себя несмываемую отметину, даже если вы сделали это в соцсетях. В случае женщины все обстоит несколько иначе: она может поступиться чем-то, предположительно связанным с ее желанием так, что саму ее это никак не затронет. Даже потеряв castitos, женский субъект не лишается права на pudor. Ничто сильнее не сбивает с толку мужского субъекта и в то же время не обеспечивает для него возможность отношения с субъектом женским, как этот непостижимый для него факт. Именно ему обязаны все, как досужие, так и более вдумчивые рассуждения о том, что женское наслаждение непостижимо — не в том дело, что его характер неопознаваем, а в том, что в нем невозможно дать отчет. Если спросить элиотовскую машинистку, был ли случайный мужчина хорош, доставил ли он ей какое-то особое, ни с чем не сравнимое наслаждение, то в ответ она просто пожала бы плечами. Сам вопрос очевидно поставлен неправильно, поскольку нужно спрашивать о том, чем именно она, отдавшись ему, насладилась сама.

«Гадающая Светлана». Карл Брюллов. 1836

Это подводит нас к вопросу «женского счастья» с несколько неожиданной стороны. Как было сказано выше, его не следует ассоциировать ни с удовлетворенностью, ни с переживанием блаженства — другими словами, его не нужно путать с любовью. Здесь возникает подмена, потому что именно с любовью молодые девушки, особенно девушки, выражаясь старомодно, неопытные, склонны его путать. Они еще не подозревают, что женское счастье любви не касается и что все то, что они испытывают в области любви во многом от мужского влечения неотличимо — но лишь до той поры, пока женщина не вошла в фазу развития, которую ранее помечали как генитальную, но которая, независимо от того, как именно женщина получает свою сексуальную разрядку, подводит ее к порядку удовлетворения совершенно иного рода. До тех пор, пока она в ситуацию этого удовлетворения не поставлена, в ее желании нет ничего специфически женского, и это делает ее борьбу за свои равные права с мужчинами — в частности, за право на наслаждение, поскольку ничего иного за этой борьбой в конечном счете не стоит — вполне обоснованной и понятной.

Тем не менее, хорошо известно, как слабо в эту борьбу вовлечены женщины, чей статус отмечен матримониальностью, проживанием в браке. Неверным было бы связывать это только с теми специфическими семейными обязанностями, которые по общему мнению и делают женщину «зрелой», запирая ее в узком кругу. Другими словами, если искать это изменение в области экономической, то следует делать это именно там, где экономику затребует Фрейд, указывая на то, что подсчет идет всегда в области, связанной с разрядкой и полученным количеством удовлетворения.

В браке женский субъект разрабатывает совершенно новый для себя способ производства наслаждения.

Полезно было бы определить, с чем этот новый способ производства связан и через какие процедуры его отправление происходит. Даже присутствуя в знании, ничем не обязанном пресловутым гендерным наукам и связанным лишь с практикуемым всеми нами наблюдением за тем, как наслаждаются другие, этот новый женский подход к наслаждению часто оценивают неправильно. Так, очень часто его проявление ищут в знаменитой ненасытности зрелой матроны, становящейся предметом шуток и в равной степени жалоб со стороны мужчин, потому что известно — по крайней мере как сочувственно говорят нам физиологи — что мужская сексуальность развивается и отгорает раньше женской, так что когда женщина к своему зрелому возрасту только входит во вкус, мужчина уже зачастую в этом вопросе берет тайм аут. Это представляет некоторую проблему, во всяком случае проблему семейного характера. Но нас интересуют здесь не вопросы потенции — за естественный женский интерес к ней не следует принимать тот способ сугубо брачного наслаждения, которое женщина может извлечь на острие диалектики описанного выше альтернативного способа поступаться своим благочестием.

Наслаждение это возникает тогда, когда всякий castitos для женщины уже неактуален в связи с его полной и невосстановимой утратой. Так, очевидно что в браке его нет, и не стоит преуменьшать то смущение, которое в мужчинах это исконно вызывало. Те же римляне не случайно прибегали к характерным уловкам, чтобы сам вопрос об этом отсутствии снять, сделать неактуальным — для этого они изобрели понятие «матроны», женщины, которая каким-то образом является чуть ли не более чем девственницей, причем девственницей ее делают ее дети. Чем больше детей у матроны, особенно детей мужского пола, тем в большей степени она рассматривается как субъект, который свою непорочность каким-то образом сохранил и приумножил.

Все это, разумеется, уловки, по справедливости заставляющие думать о мужчинах довольно дурно, поскольку неспособность решить, не является ли законная жена в каком-то смысле падшей именно по причине того, что она состоит его супругой, то есть инструментом ненасытного мужского удовлетворения во много большей степени, нежели последняя храмовая проститутка, показывает, до какой степени субъекту мужского пола свойственен в области суждения о женщинах некий изначальный идиотизм.

Любопытно, что с другой стороны эти уловки обладают достаточной степенью влиятельностью и даже сегодня они способны оказывать на нас воздействие. Но с аналитической точки зрения для нас имеет значение лишь то, что когда женщина лишается своей девственности — в том числе на уровне символического — она не утрачивает возможность поступиться ей еще сколько угодно раз. Именно это отличает ее от мужчины, у которого как известно есть только одна честь из–за чего он может только однажды себя унизить, символически обанкротить — по крайней мере публично — после этого для него наступает нечто, что Лакан называет «выходом в мир». Если пребывание мужчины на избранной сцене заканчивается крахом, если он себя роняет, совершает что-то несовместимое с разыгрываемым на ней спектаклем, он приобретает, как говорят сегодня в соцсетях, нерукопожатность и ему приходится отправиться в скитания. Вернется ли он — неизвестно; в любом случае вернуться ему придется в каком-то другом качестве или же искать себе иную сцену, где роль его будет разыграна заново.

Если женщину это базовое условие игры на символическом поле касается в существенно меньшей степени, то лишь потому что акт падения, оступания в ее случае вписан в тот порядок, в котором женщина в области ее желания функционирует.

Этот порядок регулируется уже не опасностью того единственного и крупного краха, который может мужчина потерпеть, а, напротив, чередой поступательных падений, толчок к которым дает как раз та самая утрата изначального целомудрия, castimonia — утрата, происходящая после встречи с мужчиной и символически объявляющаяся после вступления в брачный союз или его подобие. Именно эта существенная разница в отправлении символического позволяет женщине не только не исчезать со сцены после того, как брак был объявлен и заключен, но и, напротив, благодаря ему закрепляться в новом качестве после того как все, казалось бы, совершенно утрачено — ведь очевидно что, хотя уловка брака хотя до определенной степени восстанавливает женскую честь, брак все равно не может вернуть женщине того, что римляне называли девственностью, подразумевая под ней далеко не только телесную нетронутость.

Необходимо акцентироваться на том, что даже в этом новом положении, после главной совершенной уступки у женщины не только не пропадает способность уступить что-то еще, но, напротив, способность уступать, поступаться своей символической честью только лишь начинает входить в силу. Это крайне любопытный момент, осветить который можно только указав на еще одно обстоятельство, без которого невозможно понять происходящее. Обстоятельство это касается той перемены, которая происходит в мужском субъекте после того, как перспектива брака делается для него неизбежным.

О чем идет речь? Если мы посмотрим на пресловутое развитие мужчины из мальчика, то вынуждены будем сразу же столкнуться с вопросом, адресованным постоянно происходящей на наших глазах, но малообъяснимой вещи. Как получается так, что из всего характерного для мальчишки в отношении женщины — из ядреной смеси грубого подросткового юмора по поводу женского тела и физиологии, нахрапистого шовинизма и общей мизогинии, которую питает подросток мужского пола, вдруг появляется на свет смиренный муж готовый не просто удовлетворять желание женщины, но и смиренно переносить все неудобные для него проявления ее отношений со своим телом. Как совершается это чудесное превращение? Это вовсе не вопрос о том, как из мальчика появляется мужчина в воинском или гражданском смысле, который касается исключительно отношений с другими мужами. В том, что касается приобретаемого им брачного смирения, мужчина вынужден зримо продемонстрировать свершившуюся кастрацию, заставляющую его, грубо говоря, заткнуться насчет всего того, что в более юном возрасте в женщине было для него предметом почти что неприкрытого отвращения.

Как вообще из гогочущего подростка, отказывающего женщине в естественности ее физиологических проявлений, появляется на свет тот, кого мы называем мужем и отцом? Очевидно, что это происходит с помощью очередной уловки означающего, связанного с Именем Отца. Даже если допустить, что мужчина приобретает некоторый опыт исключительно в силу наступления той самой «зрелости», на которую все обычно списывают, это не объясняет, куда девается все то, на чем он, будучи юнцом, стоял настолько твердо, что оно вполне могло быть для прочих мальчиков в своем роде кантовским императивом. Императив этот гласит, что бытие женщины содержит в себе какую-то глубокую аномалию и что иметь с ним какое-то сношение — означает поступаться чем-то невосстановимым.

Твердость этого убеждения стирается в прах, когда мужчине, уже имеющем опыт сожительства с женщиной, предстоит в дополнение к этому стать отцом. Момент этот справедливо расценивается опытными женщинами как повод для особенного наслаждения тем положением, в которое мужчина отныне поставлен. Дело не только в том, что он научается менять подгузники и разбираться в детском питании, хотя уже и это свидетельствует о перемене в его позиции, приводящей зрительниц в истинный восторг. Сам восторг обязан вовсе не чудесному перерождению мужской сущности — напротив, столь сильным его делает факт того, что мужчине приходится сдерживать все то, что он по поводу происходящего ощущает. Даже безукоризненно цивилизованный мужчина, воспитанный в полном уважении к женщине, все равно так или иначе проходит путь своего развития с неустранимым ощущением, что женское бытие, особенно на уровне представленном плотью, сопряжено с бесстыдством. Менструации, роды, женская гигиена и прочие приметы функционирования женского организма до самого конца сохраняют для мужского субъекта привкус чего-то скандально недопустимого. Тем не менее, наступает момент, когда на эту тему ему приходится навсегда замолчать.

В этом смысле мужчина — это тот, кто больше не может позволить себе роскошь воззрения на женщину, транслируемого монахом Убертином в романе «Имя Розы» Умберто Эко. Этот ученый муж взывает ни к чему иному как к истине, заявляя, что женщина как тело на деле представляет собой мешок с костями, навозом и слизью — мешок, которому не только отвратительно подарить свой орган, но которому еще противнее вручить свое желание. Другими словами, вожделеть этот объект совершенно недопустимо. С одной стороны, речь как будто идет об аскезе высшего уровня. С другой, все оказывается проще: это тот самый взгляд, посредством которого на женщину смотрел бы маленький мальчик, если бы — в рамках психоанализа допущение вовсе не такое смелое — он о женщине что-то знал. Именно Фрейд был убежден, что маленький мальчик знает о женщинах довольно много и поэтому он, опять же по выражению Фрейда, презирает «всех этих баб» (по-немецки это тоже звучит до известной степени грубо — weib, бабенка). Презирая их, мальчик вовсе не укрепляется тем самым на позициях мужественности, как это ошибочно принято считать в воспитательной среде. Напротив, именно войдя в становление мужчиной он в какой-то момент утрачивает свою высокомерную позицию — еще вчера он рассказывал друзьям сальные анекдоты и обсуждал, как ему уступила та или иная девушка, а сегодня он ни свет ни заря бежит на молочную кухню.

В самом деле удивительно, что мы так мало уделяем внимания этому превращению, тем более, что устроено оно сложно и требует для своего объяснения теоретических средств. Предварительно очевидно лишь то, что иначе чем через Имя Отца это превращение не объяснить — только оно позволяет мужчине увидеть в тех же самых кровавых или слизистых «женских делах» нечто не только вполне терпимое, но и благородное — например, связанное с воспроизводством желанного потомства. Потомство это вполне может быть мужчиной затребовано, но огромный культурный материал не оставляет камня на камне от современных чаяний, согласно которым мужчина мог бы пожелать холить и лелеять это потомство за сам лишь факт появления в поле его зрения умильного младенца любого происхождения. Оценить нелепость гипотезы, будто человеческий родитель мужского пола способен сам по себе проявить к ребенку какую-либо нежность нам мешает лишь тот факт, что мы допускаем подобного рода инстинктивное проявление за субъектом женским. Не является случайностью факт того, что именно эта истинктивность очень рано была поставлена в психоанализе под вопрос.

В случае субъекта мужской сексуации проблематичность его перехода в родительское качество нарастает еще более. Чтобы начать вести себя ожидаемым женщиной образом, мужскому субъекту необходимо подключиться к соответствующему институту. Хорошо известно, что это происходит на том уровне, где находится контроль, исходящий от вмешательства государства. Характерно, что именно от этого контроля сегодня так страстно пытаются отделаться, полагая, что он для опции желания совершенно необязателен. На самом деле его роль в пресловутых либидинальных процессах до сих пор остается неисследованной, так что любая критика его вмешательства обречена двигаться вслепую. Вопреки этому интересно отметить, что, по всей видимости, только силами институтов государства это отцовское означающее сегодня и может функционировать — после аккуратного лишения мужчины всех привилегий пользования означающими сословного характера никаких других оснований для взятия на себя отцовских обязанностей, похоже, уже не осталось. Именно это и провоцирует почти истеричное движение носителей государственной власти в поддержку институтов защиты женщин и материнства, брака и всех прочих элементов женского бытия, которые мужской субъект может усвоить только через прикрепление к соответствующему означающему. Успех этого государственного регулирования виден уже в том, что нынешний мужчина действительно приобретает очень высокую степень терпимости ко всему, от чего ранее он в области воспитания детей и заботы о жене успешно уклонялся.

Это идет вразрез с активистскими представлениями о том, что государство транслирует мизогиническую, шовинистскую позицию, демонстративно пренебрегающую желанием женщины. Тем не менее, даже чисто историческое совпадение возросшей роли современных бюрократических институтов и возникновения семьи, где от отца ожидают не просто лояльности к женскому наслаждению, включая наслаждение ребенком, но и активного участия в процедурах его отправления показывают, что пресловутая номенклатура вносит в это превращение свой немалый вклад. Очевидно, что именно государство, к добру или к худу, так или иначе привносит ту самую смягчающую ноту, которая позволяет супружеской паре как представителям разного пола ужиться в тесных квартирных ульях, торжественно именуемых ныне «отдельным жильем».

Можно убедиться как именно это происходит на примере одного эпизода из знаменитой тетралогии Апдайка про Кролика. Как известно, главный герой представляет собой стихийного консерватора, хотя и не очень агрессивного, но во всяком случае довольно упорного во всех присущих ему шовинистских замашках. Выслушав отчет своей жены о прочитанной ею книге, повествовавшей о антропологических практиках обращения с женщинами в период, когда наши предки считали женщину ввергающей свое окружение в нечистоту и предпринимали защитные меры, связанные с удалением ее из племени или заточением в особое место, Кролик сообщает своей жене, что даже с его точки зрения это пожалуй чересчур. «Извини, — хмыкнув, говорит он ей, — что мы так по-свински с вами обращались».

Это скромное извинение, принесенное от лица мужчин всех эпох и народов, указывает на то, что с определенного момент мужской субъект утратил привилегию не иметь с продукцией женского желания никакого дела. В общем, все это указывает на успех того, что Фрейд называет «цивилизацией». Этот термин тоже требует определенного прояснения, потому что под цивилизацией Фрейд понимает вовсе не научно-технический прогресс или культурные успехи в общем и целом.

Цивилизация с фрейдовской точки зрения представляет собой то, что можно было бы назвать стреноживанием мужчины посредством расщепления его желания — того самого, которое Фрейд описывает в соответствующей работе, посвященной расщеплению мужской сексуальной жизни.

С точки зрения Фрейда, последняя содержит с одной стороны агрессивный, а с другой — нежный компонент, причем реализовать их одновременно не удается, из–за чего мужчина склонен чувствовать себя в удовлетворении влечения до известной степени обделенным. Цивилизация это расщепление закрепляет, делает его хроническим, но в то же время предлагает мужчине именно на нем попытаться выстроить свое семейное счастье. Именно благодаря ему мужчина приобретает тот самый цивилизованный вид, в котором он способен стать заботливым мужем и нежным отцом, что прежде всего означает принять все те проявления женского «естества», которые были невыносимы для мужчины в период его первичной, то есть мальчишеской, догенитальной сексуации. Эти проявления больше не становятся объектом высмеивающего отвращения, напротив, мужчина начинает относиться к своим обязанностям, связанным с ними, крайне серьезно.

Что эта перемена означает для женщины и для семьи, само существование которой женщина в ряде случаев выстраивает и регулирует столь тщательно? Приходит ли тем самым пара к гармоничному соотношению, в котором, наконец, мужчина, эта дубина, вечный неуч и дурачок, догоняет в своем развитии умницу-женщину и приобретает такую же деловитую хлопотливость в отправлении домашних и супружеских обязанностей, поддержания своего окружения в порядке и должной заботы о потомстве? Другими словами, мы должны спросить, имеет ли здесь место простое устранение известного запаздывания в мужском развитии с этой стороны?

«Возвращение из города». Владимир Корзухин. 1870

Все факты и данные аналитического опыта решительно против этого восстают. Никакой целостности в этом новом смиренном состоянии мужчина не обретает и расщепление его влечения остается на прежнем месте. Мужской субъект ежечасно сохраняет готовность к своего рода протесту, бунту, восстанию против того, к чему женский субъект его стремится склонить. Речь в данном случае не о мужчине грубом, отмеченном проявлениями жестокости, с которой он едва ли справляется в своем семейном окружении — напротив, проницательность Фрейда состоит в том, что с его точки зрения говорить о конфликте в его наибольшей степени следует тогда, когда мужчина на первый взгляд полностью смиряется со своей генитальной долей и даже близко не допускает мысли о каком-либо проявлении нетерпимости к заведенному женщиной порядку. Именно здесь Фрейд усматривает нечто такое, что позволяет уловить донельзя обособленное желание со стороны более ранней сексуации в его наиболее чистом виде — фантазию о девочке или женщине, положение которой, в силу ее собственного бесконечного падения, позволяет делать с ней все что угодно.

Клинический опыт зачастую подтверждает наличие этой фантазии, показывая, что именно она зачастую находится у субъекта навязчивости на первых подступах к более глубоким организациям его фантазма, прежде всего связанного с элементом анальным, который женскую физиологию в этой области совершенно исключает. Princesses do not croak, хорошенькие девочки не испражняются — вот база для фантазма невротика навязчивости, как мужского пола, так и женского. Неудивительно, что именно эта сторона дела так ярко проявилась в образцовом фрейдовском случае, в котором невротик с ярко выраженной обсессией готов был запихнуть в соответствующее отверстие дамы живую крысу, лишь бы обратить вспять стремление естественной материи наружу.

Именно этот рубеж отделяет вторую мужскую сексуацию как сексуацию генитальную от первоначальной мальчишеской — дама сердца в присутствии мужчины в изобилии производит из своего тела разнообразные материи, свидетельствующие о ее желании: пот, смазку, регулярные крови, и все это происходит в непосредственном присутствии супруга, хорошо осведомленного об этих процессах. Помешать им он никак не может — более того, они заставляют его склоняться перед неизбежностью их свойства.

Что эти выкладки для нашего опыта значат? Проверить их можно со стороны данных женского желания, когда они ясно свидетельствуют о том, что именно в браке женщина в настоящее время и находится, что бы она сама об этом ни думала и до какой бы степени ничтожно с чисто прагматической точки зрения на мужчину не рассчитывала. Именно этот момент заставляет аналитиков так осторожно обращаться с брачным институтом, возможно, запаздывая в своих реакциях по отношению к той раскрепощенности, которая ныне в его отношении принята.

Что нам о желании женщины в браке — или любой другой форме устойчивого матримониального союза — известно? Прежде всего то, что именно тогда, когда покоренный мужчина делается в отношении телесных и прочих характерных проявлений женщины крайне предупредителен и терпелив, когда он способен перенести с этой стороны все, что угодно, женщина на уровне своего желания вовсе не приходит к состоянию гармонической успокоенности. Напротив, в этот момент она на уровне бессознательного стремится снова и снова совершить это самое stoop, падение. Именно тогда, когда она уже является женой и, возможно, матерью, то есть приобретает статус матроны, она начинает приобретать вкус к потере чести. Речь идет, естественно, не о каких-либо размашистых актах, необратимо разрушающих брак — не о бесчестии в суровом патриархальном смысле. Мы говорим исключительно о бессознательных микропроявлениях, о малых актах извлечения наслаждения, которые женщина может даже не замечать, особенно если она не склонна к самонаблюдению и анализу. Тем не менее очевидно, что если в браке что-то и происходит, то это повторение сцены грехопадения, речь в которой — пусть даже это и не было до сих пор понято — идет не о сладострастии (поскольку любое сладострастие исключает присутствие женской физиологии без наличия возбуждения ей со стороны мужчины), а о дежурной демонстрации наиболее глубокой принадлежности к иной сексуации, нежели мужская, в том числе посредством тела.

Говоря о том, что женщина совершает это при помощи тела, мы не утверждаем, как это делают наиболее ярые сторонники философии телесности (по преимуществу именно женской), что тело здесь совершает высказывание помимо и вне символического уровня. Допущение за телом самостоятельности в этой области отбрасывает анализ к явлениям не имеющим с работой желания ничего общего. Напротив, всякий раз, когда женщина совершает свое stoop, она наслаждается в области, связанной с предположительным падением именно там, где представителю иной сексуации падение воспрещено — то есть, играет на его территории, одновременно показывая, что правила здесь могут меняться. Раз за разом видя, что мужчина относится к мелким жестам в этом направлении терпимо и наслаждаясь мужем в этом качестве, женщина склонна подвергать его выдержку мелким испытаниям, заново удостоверяясь, что ее очередное маленькое падение принимается мужчиной с сугубой снисходительностью. В роли этого падения могут выступать самые разные вещи — как то, на что обрекает женщину ее деликатная, как выражались романтики, физиология, так и проявления того специфического, что женскому субъекту продолжает приписываться невзирая на бессильные протесты со стороны гендерной теории, настаивающей на том, что гендерное поведение представляет собой не что иное, как социальную машинерию насильственного характера. Присущий этой теории подчеркнутый антиэссенциализм приводит к разного рода педагогическим гипотезам, в том числе утверждающим, что исключение из воспитания гендерных ожиданий приведет к существенному сокращению всех психических различий.

С психоаналитической стороны мы имеем право подвергать такие гипотезы сомнению не из–за упрямого противодействия прогрессу, а по той причине, что все касающееся желания женщины остается не изучено, и прогресс именно в этой области со времен Фрейда столь ничтожен, что уже одно это заставляет заподозрить, что здесь не все чисто.

До сих пор мы остаемся среди фрейдовских набросков размышлений о психической разнице полов, которые именно потому так легко опровергаются сторонниками равноправия всех мастей, потому что Фрейд из сугубой осторожности не дал им полного развития.

Так, при поверхностном чтении действительно может показаться что Фрейд настроен к женщине недружелюбно, утверждая, что сублимация влечений более доступна мужчине, что дает тому фору в социально-культурном плане. В то же время развитие мысли Фрейда на более длинную дистанцию показывает, что эта мысль смотрела не в патриархальное прошлое, а, напротив, предвосхищала процессы, которые в то время можно было разве что предварительно сконструировать в наблюдении за истерией, потому что непосредственного облика они тогда не имели. Речь в этом случае должна идти не о сырой первичности женского влечения, якобы не знающего иного удовлетворения, нежели через чувственность, а, напротив, о подстановке на место несублимированного влечения того, до чего мужчине приходится добираться лишь окружным путем.

В курсе прошлого года я показал, что если сублимация и существует, то осуществляется она именно женщиной, которая способна извлекать из литературного текста гораздо более непосредственное наслаждение, нежели мужчина. Последний в ряде случаев не дорастает даже до подозрения, что в тексте может быть что-то такое, что женщина способна там увидеть. Так, современные стихийные литературные процессы в области самодеятельного письма, в подавляющем преимуществе девического фикрайтинга по мотивам известных произведений, показывают, что способности женского субъекта извлекать либидинальное наслаждение в этой области безграничны или же очень близки к таковым. Перед нами тот редкий и чистый случай, когда сама статистика показывает наивность выкладок профеминистской гендерной теории.

«Отцелюбие римлянки». Питер Пауль Рубенс. 1612

Точно так же гораздо более функционально широким аппарат женского наслаждения оказывается и в ситуации брака — в большинстве случаев более-менее наивный супруг, даже видя присутствие этого наслаждения, не в состоянии представить, какого рода сцена за ними стоит. Чаще всего толстокожий супруг воображает, что женщина находит удовольствие в подчинении ему, и рассматривает себя с той точки зрения в исключительно выгодном свете. На самом деле, правильно истолковать определенные акты с женской стороны можно лишь в тщательном изучении тех возможностей, которые дает брак или другие устойчивые формы сожительства для женщины, когда она получает возможность касаться мужчины, когда и где это угодно ей, обнажаться перед ним не только в целях сексуальной близости и вообще предъявлять все то, что, если бы мужчина не был бы ей любим, она сочла бы решительно невозможным. Некоторые списывают это на возникшую привычку, обязанную стиранием любовного чувства и замещению его привязанностью. По всей видимости, здесь совершается ошибка, обязанная мнению, что женщина в браке якобы больше не проводит различия между сохранением собственного образа и поступанием им в предположительно запретных, отмеченных некоторым неприличием актах. Напротив, именно потенциальная постыдность этой уступки придает ситуации ценность. Именно по причине ее наличия брак и сегодня сохраняет свою особость, которой он всегда был отмечен в глазах людей не только исключительно ретроградных. Общество всегда имело необъяснимое, но оттого не менее прочное представление, что брак дает женщине способность делать в нем что-то такое, что она не может сделать больше ни с кем и нигде. Тем не менее, попытка выяснить, что за этим может стоять, обычно наталкивается на характерное ерничество, так или иначе тесно увязывающее этот вопрос с вопросом мужского органа.

Ни в коем случае не стоит утверждать, что наличие органа никакого участия здесь не принимает — заведомо его все же нужно предъявить хотя бы на уровне символического, чтобы впоследствии описываемое здесь наслаждение стало для женщины возможным. Тем не менее, мы видим, что наслаждаются тут вовсе не органом. Суть брачного взаимодействия, которое по прежнему, ничего не объясняя, продолжают считать чем-то сокровенным, заключается в том, что у женщины появляется возможность сделать то, чего она не делает больше ни в каком другом случае. Она совершает падение, склоняется на глазах у мужчины, требуя от него, чтобы он сохранял на этот счет спокойствие и проглотил тревогу, вызываемую в нем происходящим. Всякий раз когда женщина в браке требует от мужчины именно мужского, то есть выходит за пределы его детской сексуации — когда она адресуется к мужчине как к тому, кто должен к ее слабости снизойти и иметь дело с некоторой непристойностью, производимой ее действиями — в этот момент она испытывает то, что мы прочитываем на уровне бессознательного как наслаждение. Это наслаждение возникает не по той причине, что женщина в браке как-то особенно мужчине доверяет и начинает испытывает вседозволенность. Напротив, в браке женский субъект впервые открывает для себя специфический стыд, которого она не испытывает с другими мужчинами, с которым она состояла в близости. Брак приносит наслаждение именно потому, что он позволяет женщине совершать падение практически бессчетное число раз. Если пресловутое женское счастье и существует, то оно обнаруживается именно в этом. Замужняя женщина, не переходя границ непристойности, потому что в браке их, очевидно, перейти невозможно, тем не менее умудряется устроить непристойную сцену из самых простых действий — например, пожертвовать своей честью в том, что в прошлом году мы разбирали под видом устраиваемого женщиной шаловливого маскарада, в который она пытается и в то же время не надеется вовлечь мужчину. Поддразнивая его, подталкивая, называя его букой, высмеивая его серьезность и нередко апеллируя в этом высмеивании к детям или домашним животным, как к свидетелям спектакля, женщина опять-таки совершает жест в сторону падения, крена своей символической позиции, испытывая, по всей видимости, наслаждение ни с чем не сравнимое.

Как было сказано выше, если сама женщина присутствие этого наслаждения не регистрирует — даже если она в целом недовольна своим мужем по многим фронтам, это не означает что данное наслаждение ей недоступно и что она не извлекает его так же часто, как и женщина, в целом мужем удовлетворенная. Именно с этим связаны поражающие многих истории, в которых жена, направо и налево ругающая свой брак, как будто останавливается перед раскрытой дверью в тот момент, когда перед ней возникает перспектива расставания. По существу, наслаждение падения и есть то, что женщину в браке держит. Ни наличие мужа как такового, ни связанное с этим социальное достоинство, ни совместное воспитание детей, как бы сильно все это не воспевалось в соответствующих государственных учреждениях, не является тем, что само по себе могло бы женщину при мужчине удержать. Поэтому когда мужчина, начиная петь с их голоса, настаивает на том, что женщину в браке держат соответствующие обязанности, он скорее выдает желаемое за действительное.

Если выходить на уровень, где женщина способна на отличающее ее от мужчины наслаждение, то оно реализуется именно там, где находится мужчина, с которым женщину не связывает ничего, кроме того что сама женщина воспринимает как пресловутое склонение. Склонение это, даже находясь в связи с символическим положением мужского субъекта, не обязано ему напрямую — совершая stoop, женщина вовсе не кланяется тому, за что себя может выдавать мужское величие и связанный с ним авторитет. Склонение означает лишь то, что женщина требует от мужчины спрятать тревогу, возникающую в нем в присутствии определенных моментов женской жизни и восходящую к первой, базовой мужской сексуации. Всякий раз, когда женщина играет на грани, сопрягая в мужчине первую и вторую сексуацию и наблюдая за результатом их короткой битвы, она устраивает мужскому субъекту испытание, от результатов которого куцее мужское наслаждение зависит целиком и полностью.

Эта перспектива в целом остается мужчине недоступна, хотя он прекрасно способен увидеть, что женщина может желать и позволять себе на его глазах вести себя дурашливо или опрометчиво, переодеваться или принимать совместный душ, открыто носить ребенка и даже родить его на глазах у мужчины — современная практика, которую одни воспринимают как опасное поветрие, а другие — как огромную победу в деле женской эмансипации, не понимая, что здесь, в самой процедуре наслаждения падением в женском желании не изменилось ничего, кроме слегка сдвинувшейся в сторону расширения границы. Даже очень цивилизованный, профеминистки настроенный мужчина не лишен по поводу всех подобных жестов с женской стороны вполне классического самодовольства, поскольку воспринимает эти жесты как признание того, что он женщиной обладает. В этом смысле, как замечал Лакан, глупость мужчины совершенно не представима — мужчина бог весть что о себе думает, когда воображает себя Пигмалионом, сотворителем женщины. На самом деле, являясь оселком, правилом, на котором женщина постоянно оттачивает наслаждение падения, он, даже временами чувствуя какое-то раздражение, очень слабо способен осознать, что именно здесь происходит и как благодаря этому удерживается от распада его брак.